在全省巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作会议上,省委书记王宁聚焦群众持续增收,提出“乡村产业怎么富民?就业怎么拓展?农村改革怎么深化?美丽乡村怎么建好?防返贫的底线怎么越筑越牢?”五大命题。

8月19日,弥勒市召开“三农”工作调度会,市委书记李健围绕“五问”促增收,从让农民的“钱袋子”鼓起来,让就业的路子遍地开花,让“闲置资产”活起来,让农村的面子与里子齐步走,筑起防止返贫的“铁篱笆”五个方面,对全市“三农”工作作出安排部署。

充分发挥农业资源优势,因地制宜发展特色产业,助力群众持续增收、推动共同富裕。

——做强优势产业。全力保障粮食及重要农产品稳定安全供给,持续巩固畜牧产业基础。

——壮大特色产业。做好资源转换,抓好农业设施建设,推动农文旅深度融合,持续提升品牌影响力,抓好科技兴农。

——完善联农带农机制。推进新型农业经营主体综合服务中心建设,打造覆盖经营管理、农事服务、产销对接的综合性平台,以构建管用实用的联农带农机制。强化龙头企业培育,创新党组织、合作社、企业与农户的联农带农利益联结机制。

弥勒东风农场大力发展葡萄产业,引入多家酒厂,由社区牵头创办葡萄果汁、葡萄酒加工厂。2025年,葡萄种植面积达3万亩,26家葡萄酒加工企业及小酒坊年加工量达6000吨,从田间葡萄果实的晶莹饱满,到“云南红”葡萄酒的醇香四溢,一条“种植—加工—销售”一体化的完整产业链正蓬勃发展。

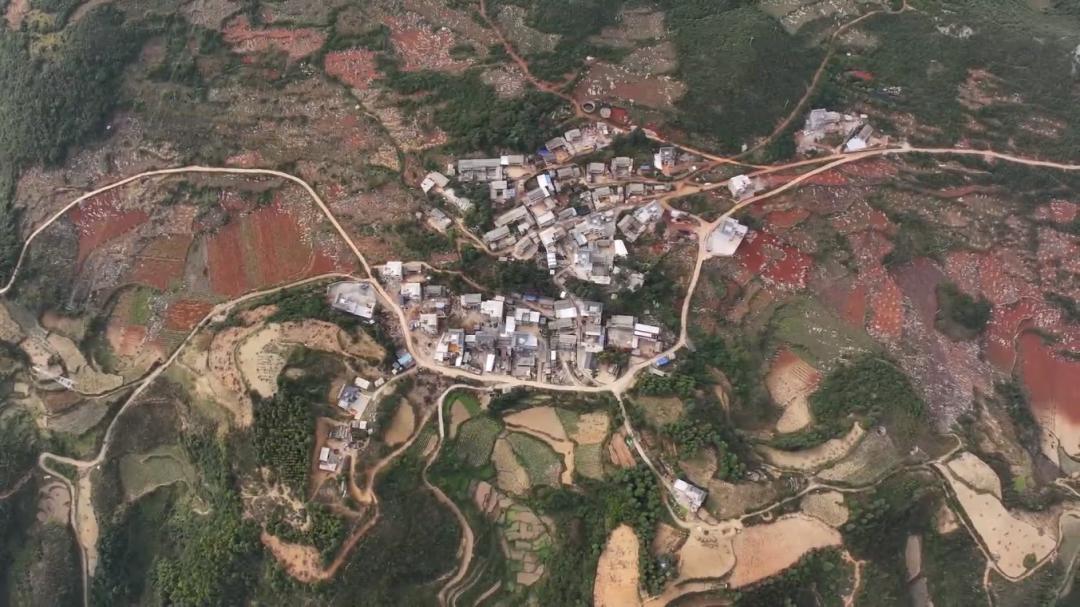

西二镇发展以柑橘为主的绿色产业,逐渐让荒山变绿坡、村庄变果园,全力打造南盘江流域独具魅力的“特色水果小镇”,用实际行动书写出“数万亩荒山变果园 石头窝里结出‘金果果’”的优异答卷。

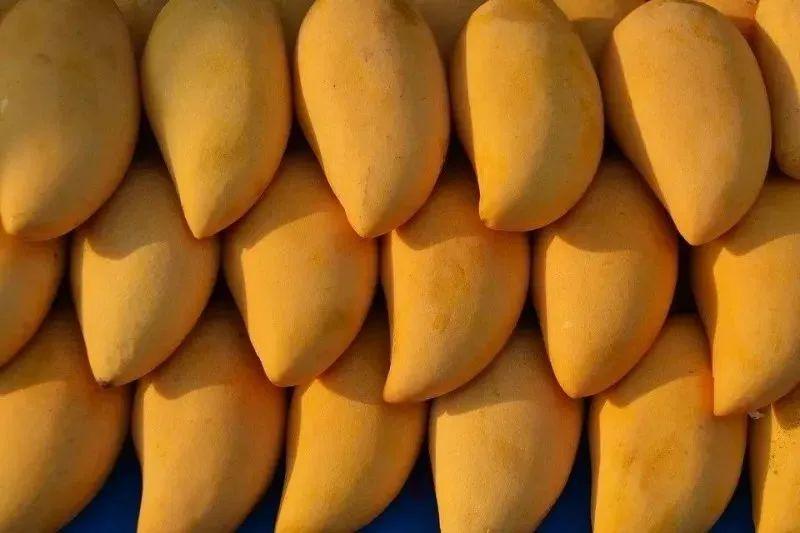

江边乡立足本地资源优势,竭力打造芒果当家产业,将曾经的荒山变为硕果飘香的“花果山”,为乡村经济发展注入了强劲动力。今年,全乡芒果种植面积达4.7万亩,产量预计7600余吨,预计助农增收2000余万元。

近年来,弥勒市蓝莓产业如雨后春笋般蓬勃兴起,种植规模持续扩大,不仅成为当地一道靓丽的农业风景线,更凭借联农带农的有效模式,为乡村振兴注入强劲动能,成为农民增收、农业增效的新引擎。虹溪镇通过 “土地流转+本地务工” 的利益联结机制,引进多家蓝莓种植企业,为当地群众提供上千个长期及季节性就业岗位,人均月收入4000—6000元,年务工收入总额达2000万余元,持续稳固提升了群众收入。

坚持空间布局全域化、对象多元化、路径多样化,逐步实现更加充分、更高质量的就业,让群众端稳就业“饭碗”、稳定增收。

——拓展就业空间。持续推进零工市场、零工驿站标准化特色化建设,复制虹溪镇就业 “幸福里2.0” 模板,培育“家门口的务工车间”和“家门口就业孵化园”。围绕特色农业培育经营主体,创造季节性及长期岗位。大力发展“农业+文创”等新业态,开发出与火爆的文旅市场相匹配就业岗位规模。

——提升就业能力。培养一批懂技术、善经营的农业带头人,带动周边就近就业。继续加大技能培训力度,年内实现培训劳动力不少于3000人。支持园区、企业、技工院校采取“订单式、定岗式、定向式”“直补企业”“直补个人”和“互联网+”等方式开展精准化职业技能培训。

——释放就业潜力。持续优化村内创业环境,吸引群众回乡返乡创业。盘活闲置资产,更好地促进就地就近就业。强化一次性交通补助、就业帮扶车间补助等帮扶政策落实,扎实开展返乡回流脱贫人口促就业专项行动。

西一镇攀枝村委会租舍村通过建好基础设施、盘活闲置民居、引入温泉资源,深挖本地民族文化和乡村自然风光,丰富游客体验,吸引省内外旅居客人纷至沓来。村集体通过入股、房屋出租、土地资源有效利用等方式,实现经济收入100余万元。全村房屋共364栋,96栋具备开展旅居服务的条件,35栋已投入旅居经营,旅居业已初具规模。2024年,全村从事旅居服务人员突破百人,实现人均增收2万余元。

今年4月,弥勒市虹溪就业 “幸福里” 社区正式揭牌启用。该社区不仅能为600余名务工人员提供就业支持与生活保障,还将为辖区群众精准推送4300余个就业岗位,助力更多人实现“家门口就业”的心愿。

弥勒市将技能培训作为关键举措,策划并开展了民宿客栈服务与乡村电子商务培训、视频剪辑与无人机驾驶培训等技能培训项目,全方位、多角度地为“弥勒绿康”劳务品牌建设保驾护航,不仅为当地群众拓宽了就业门路,更有力推动了弥勒市康养旅居产业的蓬勃发展。

弥勒市积极落实外出务工一次性交通补贴政策,对脱贫劳动力(含监测对象)到省外务工,且稳定就业满3个月以上的给予每人每年一次600元交通补贴,省内州外的400元/人,切实帮扶低收入群体保收增收,稳岗就业成效显著。

进一步深化农村集体产权制度改革,加快破解“三农”工作痛点、难点、堵点问题,让乡村发展要素流动起来,推动农村丰富的资源资产有效转化为农业发展资本。

——深化集体林权制度改革。结合实际做好“林文章”,稳步推进红河州弥勒东山林下资源经济产业示范园区建设。

——盘活农村资源。持续推进农村宅基地的盘活利用,探索统筹布局集中供地模式。强化帮扶项目资产管理,积极培养新型乡村干部。

——用好政策资金。用好财政衔接资金,促进乡村基础设施建设、产业发展。农机购置补贴等政策性惠民资金要按时足额兑付到群众手中。

东山镇积极整合闲置林地资源,通过引进企业入驻,大力推动林下中药材种植产业发展,让原本闲置的林地摇身一变成为“聚宝盆”。在中药材生长的全过程,以校企合作的模式,引入高校专业团队给予技术指导,全方位保障产业健康、可持续发展,实现经济效益与生态效益双丰收。

近年来,福城街道章保社区小河边村玫瑰花产业势头强劲、蓬勃发展。弥勒市积极协调金融机构为发展加工产业的农户提供授信支持,组织市场监管部门上门服务办理工商登记注册,鼓励农户向产业链下游的加工环节延伸。截至目前,小河边村已在弥勒市城区及主要景点布局12家玫瑰系列产品直营店,村子也成为全市可食用玫瑰收购加工核心区,辐射带动全市可食用玫瑰种植面积突破5000亩。“小河边三产融合” 联农带农富农模式,已在云南省全省范围内推广。

把公共基础设施建设的重点放在农村,注重加强普惠性、兜底性、基础性民生建设,让农村发展既有颜值、更有内涵。

——加大镇村规划约束。坚持轻介入、微改造、精提升原则,不断优化农村地区生产、生活、生态空间布局,更加精准科学指导美丽乡村建设。

——强化人居环境提升。整合各级涉农政策资金,把农村人居环境整治提升、推广 “千万工程” 经验等结合起来统筹推进,争取更多项目政策资金支持,逐步补齐农村垃圾、污水治理短板。

——做强做优乡村旅居。力争到2027年培育旅居重点村31个,扩大旅居规模,乡村基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度明显提高,助力村民家门口多元化增收。

——深入推进基层治理。结合民风民俗修改完善接地气、易接受、操作性强的村规民约,鼓励引导乡土人才、乡贤带领村民自主自愿投工、投劳、投资,发挥村民自治自管、自我服务主体作用。持续做好“一老一小”和残疾人关爱服务。建强基层调解队伍,最大限度将矛盾纠纷稳控在基层一线。

福城街道小石城村开展生活污水庭院式资源化治理,以10万元“小切口”推进解决整个村庄治污“老大难”问题,发动群众积极投工投劳,仅用1个多月就完成整个村污水收集处理设施建设,实现农村生活污水收集处理“一举两得”,走出了一条由“浊”到“清”的农村“两污”治理新路子。

西三镇法依哨村探索出一条“政府引导、集体主导、村民参与、人才助力、企业运营”的乡村共建新路径,通过积极引入文化艺术力量,着力打造文艺人才集聚地和有标识度、吸引力和影响力的文学艺术创作基地,形成集文艺作品创作、互动交流、项目孵化、作品转化等于一体的新业态,推进了农文旅融合向纵深发展,促进了乡村观光向乡村旅居、乡村生活转型,推动乡村文化旅游提档升级。

西三镇花口村以生态保护、美丽乡村建设、人居环境提升、完善基础设施、人文环境建设等为抓手,通过“党支部+企业+合作社+农户”的产业发展模式,助推旅居业发展。建成民宿66家、特色农家乐9家、旅游产品销售店5家,每年旅游业创收380余万元,全村人均收入达1.5万元。

抓实抓细常态化帮扶工作,长久守住不发生规模性返贫致贫底线,让群众的生活更上一层楼。

——落细防止返贫动态监测机制。加强监测,及时掌握重点人群生产生活状况。严防“应纳未纳、应帮不帮、风险消除不稳定”带来的规模性返贫致贫风险。

——持续巩固“三保障”和饮水安全成果。各乡镇(街道)、各有关部门坚决防止因“三保障”和饮水安全问题导致返贫。

——全面落实增收帮扶措施。坚决防止因脱贫群众帮扶政策措施被弱化、帮扶不到位,导致收入不增反降的风险。

西二镇持续加大脱贫人口小额信贷政策宣传力度,确保“应贷尽贷”,为脱贫户发展产业注入“金融活水”,有效激发发展内生动力,助力乡村全面振兴。2024年,脱贫人口小额信贷完成753.4万元,完成率100.72%。

今年3月,弥勒市农村供水保障3年专项行动——弥勒市自来水管网延伸工程项目,新哨镇大红塘提水泵站成功将水提至五山乡牛平村委会新建的1000m³高位水池。正式通水后,清澈的水流将沿着纵横交错的管网潺潺流向牛平村委会各小组,彻底改变牛平村877户3118人的用水方式,从使用水窖水升级为打开水龙头使用自来水。