文:梁刚 摄影:普佳勇

起飞、烂泥箐、野猪塘、蝙蝠洞、三棵树、西洱、鱼他得、小补蚌、凤凰、蚂蚁哨、腻落江、马鹿塘、摆衣、龙树、乌崩、大补坎、旧城、新寨、龙细、乌衣、牛平、舍姑……这些村名,像一颗颗珍珠,散落在弥勒市东西两山,熠熠生辉。

劳动和歌舞,是这片土地上永恒的节日。每年大年正月初二,只要没有天大的事情,这里的人们总会到苗岭,和苗家人一起欢度他们的节日——像历史一样古远的“花山节”。

花山总选在春天来得最早的一块山凹平地。清晨,附近苗寨的父老乡亲身着节日的盛装,骑着马,赶着车,扶老携幼,喜气洋洋地从四面八方涌向花山,狗这天也用不着看门,乐颠颠地跟着主人来到花山。四处的山坡上,金黄色的迎春花、白色或红色的玛樱花,已经顶着薄霜,吐露出阳光一样新美的笑容。场地的正中,直插着一棵近20米高的花杆。这是用一棵笔直的松树做成的,七八米高,树皮刮去了,枝杈修去了,只有在树的尖梢上,顶着几小丛青翠的松枝,红、黄、蓝、白四色长幅彩旗迎风招展,象征喜庆和奖励爬杆优胜者的奖品——芦笙、猪头和几瓶白酒也挂在这里,等待着花山上的英雄来获取。

农历二月初三这天,在“阿细跳月”的故乡西山,绽放的杜鹃花遍布山岗,一朵还比一朵鲜。祭火的人成千上万。一个约莫60岁的彝族阿细人,暂时从他的羊群和烤烟中脱身,在南盘江流经的百里西山之巅,太阳落山的地方,扮演先知的角色,呼唤远古的火。那火,先是如雏鹰嘴喙上鲜嫩的黄豆瓣,转眼间,便把一把草绒点燃。大三弦叫起来,鼓锣叫起来,竹笛叫起来,唢呐叫起来,巴掌叫起来,舞步叫起来……

在彝山的看棚里,在阿细人家的火塘边,浅吟低唱着《阿细的先基》,阿细人最早的生活,从哪里来,到哪里去,一清二楚,口口相传:

吾祖居日尼,岩洞来居住;天亮饮叶露,摘果来充饥;男人去山上,围猎虎豹狼;女人去林中,摘果采花忙;竹子当刀使,石头作斧砍;测天观岩壁,看树分季节。我们从哪里来,我们跟着日月来,我们到哪里去,我们跟着日月去。日月不会走错,我们也不会迷路。火种藏在哪里,火种么,分两类:地火和天火。地火么,藏在枯树里,咒语能把它唤出,天火么,藏在闪电里,雷声能让它显身……

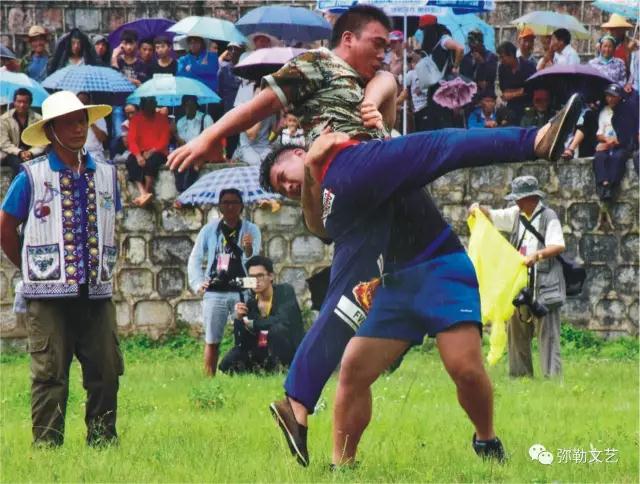

当火把梨压弯树枝、火把果染红山坡的时节,彝家人最隆重最盛大的节日——农历六月二十四日的“火把节”来到了。庆祝这一节日的核心内容是摔跤运动会。跤场大都择一处四面群山环绕、有两个足球场那么大的山洼。当日的跤场如一个大舞台、大乐池、大农贸市场。身着盛装、肩披彩带的彝家人吹响了过山号,跳起了粗犷的刀叉舞,耍起了千变万化的霸王鞭。当然,“主打”舞蹈是阿细跳月。男人肩上都挎一把用松木或冬瓜木掏空做成的大三弦。用什么来形容大三弦的声音?我想到山呼、海啸、奔雷、狂飙、怒号。我听着它,明白了什么是大音稀声,明白了什么是大山的心跳。这是生命的律动,而生命的律动,就是大地的律动。他们一弹起它,像接到什么命令似的,他们的对面会出现打扮得花一样的阿细女子,她们佩戴的耳环和脚圈发出悦耳的轻响,与大三弦声、竹笛声共鸣。这乐声乍乍地猛传开来,长长地流泻到山地,滚动在林野,吸引着无数双爱美的耳朵和眼睛。三弦声、竹笛声,掌声,脚步声,造成了其表现上的多声部的复调效果,就像一条波澜壮阔、一泻千里的大江,在无拘无束地发出自己的声浪。那年“火把节”,我曾与一个阿细老者同路去赶跤场。他看上去快70岁了,牙齿没有几颗了,走路气喘吁吁。可他挎着一个硕大的三弦。我以为他是给儿子捎去的。到了跤场,像一滴水,他自然地汇入了跳月的人海。后来我得知,跳月是阿细人做人最体面的事情,凡在村里受人敬重的人,有哪一个不是跳月的佼佼者呢。跳月,没有功利,而是为了歌颂人生、生活,是对脚下的大地深深的感恩。

弥勒民族众多,风情万种,千姿百态,但就像一条长河,不断地分出岔去,又不停地接上头,成为河流,并日益丰盈。几年前秋季的一天,我到彝族居住的巡检司镇龙树村做客。在同事普佳勇家吃过丰盛的晚餐,天就黑严实了。这时有舞曲从村中心飘来,循声走去,但见村头的晒场上彩灯闪烁、人影绰约。走进了,只见男女老少皆舞,大家汗淋淋的、笑呵呵的,砍柴的脚板、牧牛的脚板、背草运肥的脚板、犁地的脚板、扛石头的脚板、撵狐狸的脚板,把水泥地板跺得震天价响,使轻柔的舞曲融进一种明快和力量。男人们用三弦、四弦、二胡、笛子、木叶奏起乐曲,女人们围成一圈跳起来,她们双手搭于胸前下摆,右手心贴在左手背四指上(或轻握三指),两手虎口相交,掌心对身,围而右起,反时针旋转,进三步点半步退,如此循环。她们身上缀满的饰品,随着那种热情奔放的舞步,左摇右摆,煞是好看。随后,她们口里吟唱起“爱佐、爱莎来果哩……”、“爱佐、爱莎热结……”(“来果哩”是“出来玩”、“热结”是“热热闹闹”的意思)。声音像山涧淙淙的溪流。至高潮,换步单进,交叉转身拍掌,男女成对,互衬起步,尾声时,有领唱众合,一男对一女,众男对众女,且舞且歌,如痴如醉,阿哲民乐“爱佐与爱莎”的旋律轻柔如月光,女人们像仙女一样花枝招展,飘飘欲仙。

在这片土地上,我还见识了“铓鼓群舞”的壮观与豪放!随着“咚咚”两声鼓响,身着本民族盛装的三四十个彝族男女,冲向一个篮球场大的山凹里,配对相舞,男击铓,女打鼓。他们跳跃、跺脚、跨步、踮步、进退、左右晃动、翻身侧身、蹬砍杀劈、抛刀挑矛、踮步穿梭、握杆刺出、转步绕花、翻飞起落、摆臀扭身等动作一气呵成,或文戏武打,或武戏文做,一招一式,繁而不乱,刚柔相济。庄重而又轻松,严谨而又自如,给人以蝴蝶穿花、行云流水般的享受。我从他们的那如梦如幻般的表情看出,从他们那出神入化的舞蹈中看出,舞者在舞蹈中沉溺于自己的激情,与有没有人观赏无关,甚至与这闹哄哄的场面无关,他们是他们的世界的主人。我仿佛觉得舞者中那个雄姿英发的青年就是自己,在通过舞蹈表达着喜庆与祥和,朴素与真情,亲和与挚爱,梦想与热望,新美与祝福,激越与伟力……

—— 红色的泥土真好,养人也养艺术!而整个滇南最多的就是红土。我想说, 滇南弥勒,是我永远的母土、家园、摇篮!在诗里我写道:这里,无数的人和树一样/从没挪过一步/他或她/一生/活在自己的王国……